Sammlungsbestand

Werkausgabe von Goethe im Gerhard Wolf-Raum (Foto: Jiasheng Yang)

Die Bibliothek der Wolfs ist eine dynamische Arbeitsbibliothek, ihr Bestand ist unabgeschlossen. Sie wuchs nicht nur in der Pankower Wohnung, solange der über 90jährige Gerhard Wolf schrieb und las, sondern sie wächst auch an, seitdem sie in die Räume der Humboldt-Universität umzog.

Zur Spezifik des Bestands

|

Der Arbeitsstelle werden laufend ergänzende Materialien geschenkt, wie etwa vom Suhrkamp Verlag eine Sammlung internationaler Lizenzausgaben Christa Wolfs, aber auch von Gerhard Wolf Belegexemplare seines 1990 gegründeten Verlags Janus Press sowie großformatige bildkünstlerische Arbeiten zum Werk beider Autor_innen.

Es entstehen so Sammlungen in der Sammlung: Die Bedeutung von Nachdichter_innen für die weltliterarische Präsenz einer Autorin wird unübersehbar, sobald man sämtliche Lizenzausgaben an einem Ort versammelt überschauen kann. Textausgaben von Kindheitsmuster oder Kassandra sind in ost- und westdeutscher Variante gegenständlich vergleichbar, was interessante Einblicke in die voneinander abweichenden Paratexte und Publikationspolitiken bietet. Welche der Ausgaben diente der Autorin als Vorleseexemplar und was hat sie darin markiert? Die Grafikmappe mit Arbeiten zu Christa Wolfs Medea. Stimmen gibt Einblick in einen jahrzehntelangen ästhetischen Austausch zwischen Schrift- und bildender Kunst und verweist auf die Wolfs als Kunstsammler. Gerhard Wolfs Janus Press-Editionen der Arbeiten des Schriftkünstlers Carlfriedrich Claus eröffnen eine Spur in ein neues Archiv in Annaberg-Buchholz.

Die Privatbibliothek der Wolfs ist im Unterschied zur Nachbarsammlung Heiner Müllers eine Paarbibliothek, sie dokumentiert eine über sechs Jahrzehnte andauernde Arbeits- und Lebensbeziehung, deren zentraler Ort Berlin war. Die Sammlungspraxis ist erkennbar nicht von Kriterien der Repräsentanz oder Vollständigkeit geprägt. Das hatte schon Roland Berbig in einer ersten Beschreibung der Charakteristika dieser Sammlung festgestellt (vgl. Roland Berbig: "'Denn ich ohne Bücher, bin nicht ich.' Die Bibliothek von Christa und Gerhard Wolf". In: Zwischen Moskauer Novelle und Stadt der Engel. Neue Perspektiven auf das Lebenswerk von Christa Wolf. Hg. von Carsten Gansel und Therese Hörnigk, Berlin 2015, S. 13-32).

Ererbte Buchexemplare sind die Ausnahme, früheste Buchanschaffungen stammen von 1945. Die alphabetische Ordnung nach Autor_innen-Namen dominiert nicht, ihr stehen Sortierungen nach Nationalliteraturen, kulturgeschichtlichen Zeiträumen, wissenschaftlichen Disziplinen und Sachgebieten, nach Themengruppen und Textgattungen, nach literarischen Projekten, mitunter auch nach Geschlecht und Alter der Autorin zur Seite. Auch Buchformate durchkreuzen die Systematik der Aufstellung. Die Mehrheit der Buchexemplare weist Benutzungsspuren auf, die Auswahl der jeweiligen Editionen folgte offensichtlich vorrangig pragmatischen Gesichtspunkten.

Sakrale Artefakte waren Bücher für die Wolfs offenbar nicht, wenn sich auch so rabiate Gebrauchsspuren wie in der Nachlassbibliothek Thomas Braschs eher selten finden. Thematische Sammlungsschwerpunkte – mitunter auf (in der Akademie der Künste archivierte) Bestell-Listen Christa Wolfs zurückgehend – dokumentieren gemeinsame Projekte des Paars wie die Filmerzählung Till Eulenspiegel (1972) oder den Essayband Projektionsraum Romantik (1986).

Die Aufstellungsordnung der Bücher lässt ein Maß an Gemeinschaftlichkeit erkennen, welches das Bild vom Anteil Gerhard Wolfs am Werk seiner prominenten Frau korrigieren dürfte. In einem Essay zum Geburtstag ihres Mannes hatte Christa Wolf eine Art Zuständigkeitsaufteilung in Sachen Literatur konstatiert:

"Er für die ganze Lyrik (die ich immer noch durch ihn vermittelt bekomme), für experimentelle Literatur, Sprachexperimente, für den Expressionismus, Preußisches - ich für die Psychologie, 'Frauenliteratur', was immer das ist, Mythologie, für die Antike, Soziologie, und wie gesagt, für Krimis.“ Die Aufstellung der Bücher spiegelt diese Arbeitsteilung wider.

Sämtliche Regalfächer sind überfüllt, vieles steht zweireihig, mitunter liegen oben über der Bücherreihe quer noch weitere zum thematischen Zusammenhang passende Bände, oft wurde nachträglich Sekundärliteratur zwischen die Bände gequetscht. Aus vielen Büchern lugen Lesezeichen, Zeitungsausschnitte, Programmhefte, Einladungen, Briefe, Postkarten oder Fotos hervor. In (seit den 1960er Jahren unausgepackten) Bücherkisten aus Nebenräumen des Woseriner Sommerhauses fanden sich längst vergessene private Unterlagen wie Gerhard Wolfs Mitschriften aus einem Philosophieseminar und ein handschriftlicher Brief Christa Wolfs an Mann und Kinder. Drei ältere russische Sparbücher Christa Wolfs mit handschriftlichen Eintragungen zu erhaltenen und ausgegebenen Geldsummen in Rubel entdeckten wir in einer Moskauer Auswahl ihrer Prosa.

In meinen mehrstündigen Video-Interviews zur Geschichte der Bibliothek führte Gerhard Wolf beispielhaft vor Augen, wie persönliche Vorlieben, Arbeitsschwerpunkte und Buchprojekte jenseits der ursprünglich etablierten alphabetischen Systematik die Aufstellungsordnung prägen: Anna Seghers, Max Frisch, Franz Fühmann, Elias und Veza Canetti, Heinrich Böll, Sigmund Freud, Ingeborg Bachmann, Virginia Woolf, Bettina von Arnim, Thomas Bernhard, Peter Handke, Jurek Becker, Stefan Heym, Thomas Mann kamen im Arbeitszimmer Christa Wolfs zu stehen, die fünf unterschiedlichen Hölderlin-Ausgaben, das Gesamtwerk Johannes Bobrowskis, die in der DDR inoffiziell publizierte Zeitschriftenliteratur und eine umfangreiche Sammlung deutscher und internationaler Lyrik finden sich im Arbeitszimmer Gerhard Wolfs.

Überraschende Buchnachbarschaften regen zur Spekulation über historisch-konkrete Lektürepraxen an: Brigitte Burmeisters Debütroman beim Verlag der Nation 1987 grenzt an 1948 im Verlag Volk und Welt publizierte Erzählungen von Eduard Claudius (hier herrscht offensichtlich das alphabetische Ordnungsprinzip) und zwei Exemplare der im Buchverlag Der Morgen erschienenen Porträtsammlung Guten Morgen, Du Schöne (eines davon mit einer Widmung Maxie Wanders vom August 1977) steht neben der mit vielen Lesezeichen ausgestatteten von Gert Ueding herausgegebenen Insel-Anthologie Deutsche Reden von Luther bis zur Gegenwart von 1999. Unter den Bücher-Standorten hebt Gerhard Wolf ausdrücklich die Arbeitszimmer hervor, die Nähe zum Schreibtisch bezeichnet er als Gradmesser der Wertschätzung. Dass Literatur von und über Anna Seghers ihren Platz innerhalb der Regalwand direkt rechts neben Christa Wolfs Arbeitsplatz fanden, sei nur folgerichtig.

Zum Forschungspotenzial

|

Warum und zu welchem Zweck leistet sich eine Universität die aufwendige Sicherung dieser Autor_innenbibliothek? Um einzigartige Quellen zum kulturellen Gedächtnis zu sichern und über das Auratisch-Haptische einer gegenständlich erhaltenen Sammlung die zeitgemäße Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte anzuregen. Ergänzt durch die bereits seit 2000 am Institut für deutsche Literatur verankerte und philologisch-editorisch beispielhaft genutzte Privatbibliothek Heiner Müllers wird nicht nur ein Dokument der intellektuellen Biographie zweier Autor_innen des 20. Jahrhunderts öffentlich zugänglich, sondern auch das Erbe zweier Philolog:innen mit Bezug zur Universität.

Die über eine dokumentierte Aufstellungsordnung in ihrem inneren Zusammenhang überlieferte Nachlassbibliothek wird die Quellenbasis zur Rekonstruktion des künstlerischen und geistigen Entwicklungswegs ihrer Besitzer:innen entscheidend erweitern. Zu rekonstruieren, welche Bücher von Schreibenden wann und vor allem auf welche Weise gelesen wurden, kann - wie unvollständig auch immer - Aufschluss über 'Schreibszenen' geben. Geht man davon aus, dass Schreiben ein Ausdruck von Wissen, aber nicht das Wissen selbst ist, so öffnet sich der Blick für die Schlüsselbedeutung von Praxen (des Lesens und Schreibens) und deren soziale Rahmenbedingungen. Möglicherweise erwachsen aus der Kenntnis des zu einem bestimmten Zeitpunkt Gelesenen überraschende Perspektiven auf die Poetologie Christa Wolfs, auf sich verändernde Interessen und ästhetisch-politische Positionierungen der Autorin, auf Grundmuster und Methoden der Selbstbildung.

Die Arbeitsstelle Privatbibliothek Wolf setzt den Schwerpunkt auf den unmittelbaren, konkret-gegenständlichen Zugang, nicht auf Sicherung und museale Stillstellung. Besucher_innen sollen und dürfen die Bände anfassen und selbst durchsuchen, vor Ort und unter Aufsicht. Ihre Entdeckungen werden dokumentiert und gehen ins 'Archiv' der Bibliothek ein. In Lehrveranstaltungen werden reale und implizite Bibliothek in ihrem Spannungsverhältnis erkundet und explizit formulierte Lektüreerfahrungen den materiell überlieferten Lesespuren gegenübergestellt. Mitunter geben Sammlungsschwerpunkte Auskunft über nicht realisierte Arbeitsvorhaben.

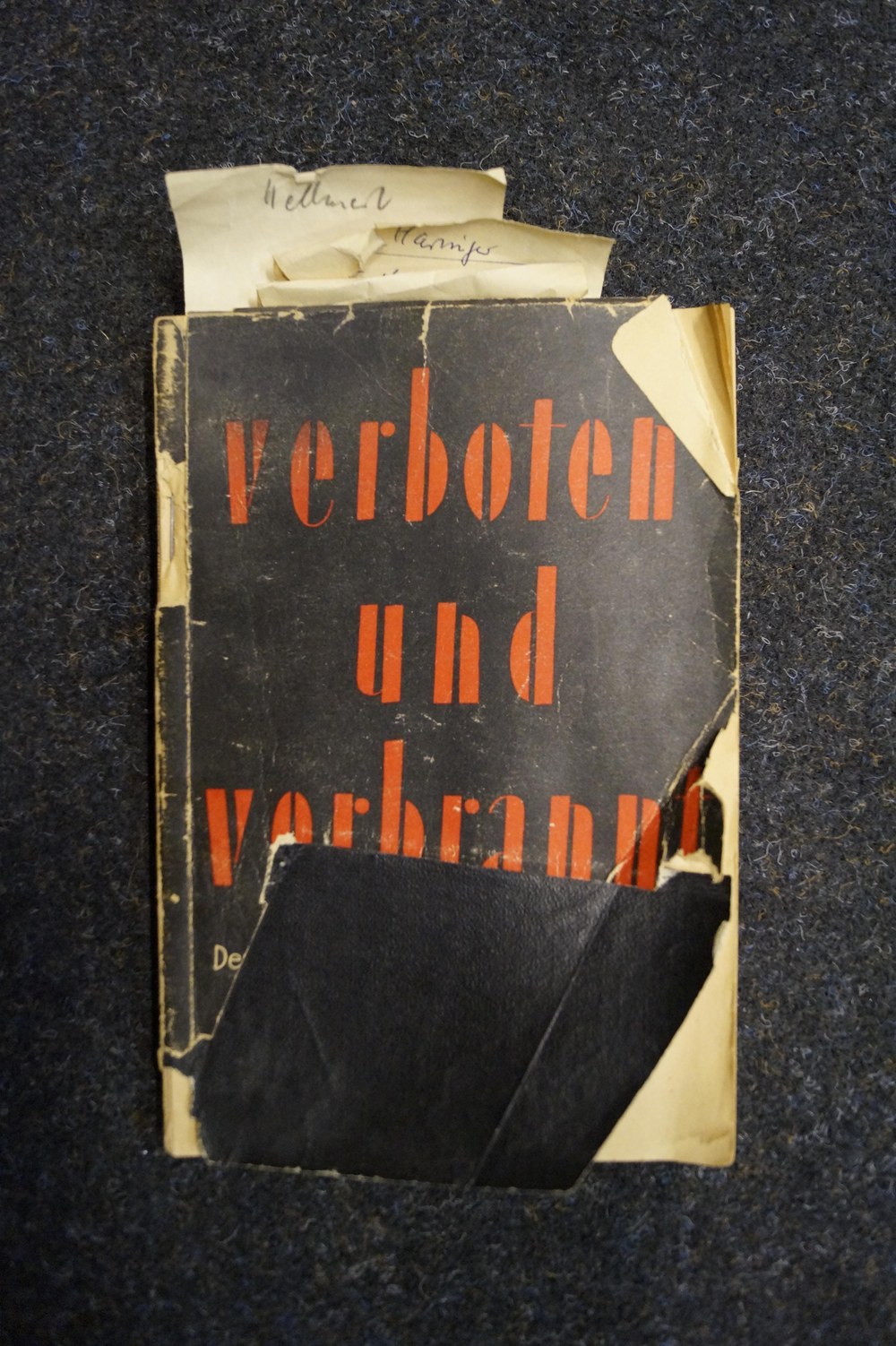

Umschlag des Exemplars „Verboten und verbrannt“ (Foto: Anke Jaspers)

So führte das in einer Kellerkiste aus dem Woseriner Sommerhaus entdeckte zerschlissene Exemplar einer Anthologie mit dem Titel Verboten und verbrannt. Deutsche Literatur - 12 Jahre unterdrückt von 1947 die Bachelorstudentin Emma Ulrich 2018 zur vergessenen Geschichte eines nie realisierten, von Gerhard Wolf ab 1968 über mehrere Jahrzehnte im Aufbau-Verlag verfolgten Projekts: Eine Anthologie sollte (über politische Grenzen hinweg) bis dahin kaum bekannte, im Exil entstandene und vom jeweiligen Exilort geprägte Texte versammeln und, ergänzt durch biographische Marginalien, nach gattungsästhetischen Effekten dieser spezifischen Lebens- und Schreibumstände fragen. In ihrer 2018 an der HU eingereichten Bachelorarbeit rekonstruierte Emma Ulrich unter Rückgriff auf ausführliche Gespräche mit Gerhard Wolf und auf das im Gerhard Wolf-Vorlass in der Berliner Akademie der Künste gesicherte umfangreiche Material die widersprüchliche Geschichte dieses Vorhabens.

Nicht immer ist ein gegenständlich erhaltenes Buchexemplar identisch mit dem erstmals oder mehrfach gelesenen. Stiftspuren und Annotationsmethoden zu beschreiben, bildet erst einmal nur den Ausgangspunkt für Zuordnungsversuche und Deutungsspiele, eine Art Wünschelrute. Von Fall zu Fall wird der Status der Autor_innenbibliothek für die Rekonstruktion des Entstehungskontexts literarischer Produktionen verschieden sein. Enthält schon das einzelne Buchexemplar eine Fülle von Informationen, so beginnt es im Kontext der Sammlung erst recht zu sprechen: Umfang und Zusammensetzung psychologischer Fachliteratur in Christa Wolfs Arbeitszimmer kann das Verständnis ihres Konzepts subjektiver Authentizität ebenso bereichern wie die beeindruckende Sammlung autobiographischer Literatur im Souterrain der Pankower Wohnung. Es erscheint reizvoll, nach dem nichtliterarischen Teil der Bibliothek zu fragen: Welche Sachbücher aus welchen Ost- und Westverlagen sind zu entdecken? Allein der reiche Bestand an Publikationen der Erfahrungsgenerationen über die "Wende" bietet Studierenden unterschiedlicher Disziplinen einzigartiges Material zum Thema. Ein Lesekreis von Studierenden der Geschichtswissenschaften an der HU machte sich bei einem ersten Besuch 2024 damit vertraut.

Über biographische und werkgeschichtliche Aspekte hinaus bietet die Nachlassbibliothek Material für die Erkundung des literarischen Felds DDR und der Kulturgeschichte des Kalten Kriegs. Selbst nachweislich nicht gelesene Bücher können von Interesse sein. Die für die Zukunft geplante digitale Erfassung von Metadaten dürfte nicht nur Literatur- und Kulturwissenschaftler_innen, sondern z.B. auch Geschichts- und Sozialwissenschaftler_innen zu neuartigen Fragen anregen. Gerade jüngere Generationen finden Überlieferungsbrücken vor, die Perspektiven auf die Literatur in/ aus der DDR jenseits der jahrzehntelang vorherrschenden ideologiedominierten ermöglichen. Die Sicherung, Verzeichnung, Klassifizierung, Systematisierung und Erschließung des Bestands ist dabei selbst Teil des forschenden Lernens.

Der Konfiguration einer Autor_innenbibliothek als Wissensarsenal und Wissensordnung beginnt die Forschung gerade erst systematisch nachzugehen. Wer die 'Biographie' eines Buchexemplars rekonstruiert, erfährt konkret, welche Transitwege über die Mauer führten und welche literarischen und politischen Beziehungsgeschichten hinter einer Widmung stecken können.

Von Interesse sind auch alle möglichen Querverweise zur Vorgeschichte des heutigen Buchbestands. So schreibt Christa Wolf z.B. 1988, die Wolfs stecken im Umzug von der Berliner Friedrichstraße in ihre letzte Wohnung in Pankow, in einem Brief an Helga Schütz:

„Zum Beispiel werden Bücher bei uns jetzt nur noch nach Metern gemessen. Für neunzig Meter kriegen wir neue Regale, also müssen wir mindestens dreißig Meter noch ins Antiquariat verkaufen - geschah heute -, und die restlichen zwanzig zum Altpapier weggeben: Allermeist die gute alte DDR-Literatur, die nichtmal das Antiquariat nimmt.“1

1 Christa Wolf an Helga Schütz in Oberlin, Ohio/ USA am 12.4.1988. In: Christa Wolf: Man steht sehr bequem zwischen allen Fronten. Briefe 1952-2011. Hg. von Sabine Wolf. Berlin 2016, S. 559.

Genauer dazu:

- Birgit Dahlke: "Lesespuren. Christa Wolf auf den Spuren des Exilanten Thomas Mann". In: Randkulturen. Lese- und Gebrauchsspuren in Autorenbibliotheken des 19. und 20. Jahrhunderts. Hg. von Anke Jaspers, Andreas B. Kilcher, Göttingen 2020, S. S. 241-266 - mit detaillierter Beschreibung des Standorts diverser Thomas Mann-Ausgaben sowie Lesespuren und Widmungen darin

- Birgit Dahlke: Autor_innenbibliothek als Archiv? Die Privatbibliothek von Christa und Gerhard Wolf an der Humboldt-Universität Berlin. In: Text und Kritik. Sonderheft Ins Archiv, fürs Archiv, aus dem Archiv. Hg. von Michael Töteberg, Alexandra Vasa. München: Verlag Text und Kritik 2021, S. 105-119 - mit einem Exkurs zu Standorten von Anna Seghers-Ausgaben und Lesespuren und Widmungen darin

- Birgit Dahlke: Von der Essayistik Christa Wolfs zu ihrer Privatbibliothek und zurück. In: Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge XXXV. Heft 2/2025, S. 307-320 - lesbar im open access hier:

- https://www.ingentaconnect.com/content/plg/zfg/2025/00000035/00000002;jsessionid=43m7lklmeoh1k.x-ic-live-01

- Birgit Dahlke: Das Bücher-Netzwerk Romantik in der Bibliothek von Christa und Gerhard Wolf. In: Argonautenschiff. Jahrbuch der Anna Seghers-Gesellschaft 2025, S. 67-78 - mit Überblicksgrafiken der Standorte in beiden Arbeitszimmern (erstellt von Alina Mohaupt) und ausführlicher Beschreibung der Standorte diverser Ausgaben Hölderlins, Bettina von Arnims, Günderrodes, Kleists sowie von ausgewählter Sekundärliteratur z.B. von Hans Mayer und Wolfgang Heise

Schenkungen

|

Zu unserem Bestand gehört eine Ausstellung über Leben und Werk Christa Wolfs, eine freundliche Dauerleihgabe des Kurt Tucholsky-Literaturmuseums in Rheinsberg und seines langjährigen Leiters Dr. Peter Böthig.

Auf die Initiative des damaligen Vorstandsmitglieds der Christa Wolf Gesellschaft Julia Ketterer, langjährige Lektorin im Suhrkamp Verlag, geht die Integration einer Sammlung internationaler Lizenzausgaben unterschiedlicher Werke Christa Wolfs in unseren Bestand zurück. Sie ist inzwischen auf 38 Sprachen angewachsen.

Gerhard Wolf schenkte uns 2017 neun großformatige Blätter aus einer 1997 entstandenen Grafik-Mappe Medea altera zu Christa Wolfs Prosatext Medea. Stimmen. Die darin enthaltenen grafischen Arbeiten von Angela Hampel, Martin Hoffmann, Joachim John, Helge Leiberg, Gerda Lepke, Annette Peuker-Krisper, Nuria Quevedo, Helga Schröder und Günther Uecker (Format 56 x 42 cm) sind seitdem in unseren Räumen zu sehen.

Unsere Eingangstüren schmücken zwei großformatige Fotografien der Wolfs vor ihrer Bibliothek von Roger Melis, ein Geschenk von Mathias Bertram.

2020 übergab uns Gerhard Wolf ein Exemplar der Grafikmappe mit ihm gewidmeten Arbeiten zu Natur und Landschaft.

Michael Hartmann übergab uns 2018 zwei Briefe Christa Wolfs an das Literaturmuseum "Theodor Storm" in Heiligenstadt mit einem Statement von Stephan Hermlin.

Michael Töteberg schenkte uns 2019 einen antiquarisch erworbenen Autographen: eine Leihkarte aus der Bibliothek des DDR-Schriftstellerverbands mit Ausleihdaten zu einem Band von Dos Passos. Christa Wolfs Unterschrift stammt von 1968.

Die Restauratorin Wiebke Müller übergab uns im Juni 2023 zwei Ausgaben der von ihr mitherausgegebenen Leipziger inoffiziellen Kleinstzeitschrift Anschlag (Heft IX/ 1987 und Heft X/ 1989).