2025 Zweite Förderperiode

Bis zum 1. Oktober 2024 gingen die Bewerbungen zur zweiten Runde ein.

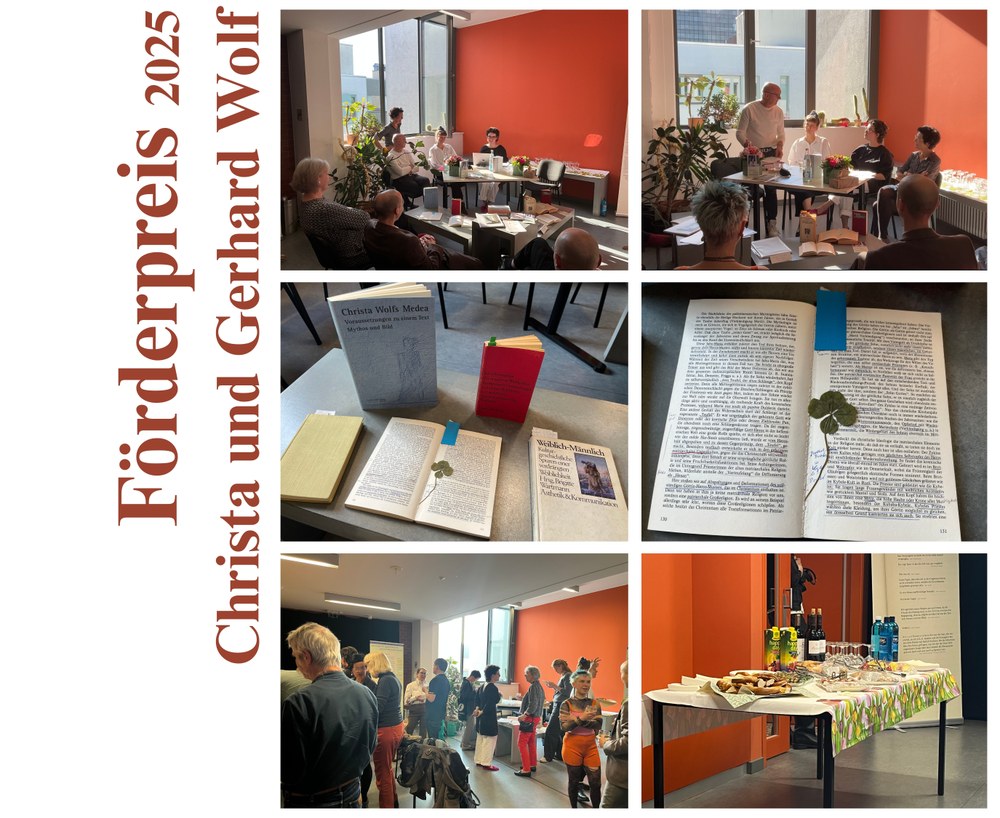

Die festliche Preisverleihung für die zweite Förderperiode an Alina Mohaupt und Pauline Schubert erfolgte am 30. April 2025 um 17 Uhr im Foyer vor der Arbeits- und Forschungsstelle Privatbibliothek Christa und Gerhard Wolf.

Pauline Schubert schrieb an der Universität Leipzig ihre Staatsexamensarbeit "Vom Sehendwerden und Sichtbarmachen. Das Primat der Visualität in Christa Wolfs 'Nachdenken über Christa T.' und 'Kassandra'". Alina Mohaupt hatte ihre BA-Arbeit „Lesen und Schreiben. Lektürespuren zu Kassandra (1983) in Christa Wolfs Griechenland/ Antike-Sammlung“ an der HU eingereicht. Beide Preisträgerinnen stellten ihre Arbeiten in kurzen Textauszügen vor und wurden von den Anwesenden interessiert und ausgiebig dazu befragt. Zur Studie von Alina Mohaupt war eine Auswahl an Buchexemplaren samt Lesespuren zu sehen.

Laudatio auf die Preisträgerinnen

des zweiten Christa und Gerhard Wolf-Förderpreises 2025

Laudatio auf Alina Mohaupt

PD Dr. Birgit Dahlke | 30. April 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind sehr froh, dass Sie der Einladung zur Verleihung des Christa- und Gerhard-Wolf-Förderpreises gefolgt sind. Im Namen der Christa-Wolf-Gesellschaft möchte ich, möchte Sie der Vorstand, ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders möchte ich natürlich Frau Alina Mohaupt, eine der beiden Preisträgerinnen des Förderpreises, begrüßen. Liebe Frau Mohaupt, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ebenso begrüßen möchten wir Frau Pauline Schubert, die ebenfalls den Förderpreis erhält.

Der Preis wird alles zwei Jahre anlässlich des Geburtstages von Christa Wolf im März vergeben. Als wir uns zur Vergabe dieses Preises entschlossen, bestand eine Überlegung natürlich darin, jüngere Generationen für die Beschäftigung mit dem Werk von Christa und Gerhard Wolf zu motivieren. Ausgezeichnet werden soll eine an einer deutschen oder internationalen Universität eingereichte herausragende Bachelor-, Examens-, oder Masterarbeit, die sich mit dem Werk von Christa oder Gerhard Wolf oder eben beiden auseinandersetzt. Dass wir nun in diesem Jahr bei einer erhöhten Preissumme den Preis teilen, das wird aber vermutlich doch eher ein Novum sein. Dass sich die Jury in diesem Jahr dazu entschloss, das hängt mit der Qualität der beiden Arbeiten zusammen, bei der es sich im einen Fall um eine Bachelorarbeit, im anderen Fall um eine Examensarbeit handelt.

Mir fällt heute die Aufgabe zu, einige würdigende Überlegungen zur Arbeit von Alina Mohaupt mitzuteilen, die eine Bachelorarbeit mit dem Titel „Lesen und Schreiben. Lektürespuren zu Kassandra in Christa Wolfs Griechenland/Antike-Sammlung“ geschrieben hat.

Alina Mohaupt wurde 1999 in Berlin geboren. Nach dem Abitur 2017 am Schillergymnasium begann sie 2018 ein Bachelor-Studium in der Fachrichtung Deutsch/BWL. Verraten darf ich, dass unsere Preisträgerin in einer kunstinteressierten Familie aufwuchs, einer Familie, in der das Lesen zum Alltag gehört. Wir alle wissen, wie wichtig die Prägungen in Kindheit und Jugend sein können. Franz Fühmann, hat mehrfach darauf verwiesen, dass der „individuelle Beitrag eines Schriftstellers zur Literatur (…) – Fühmann meint natürlich Schriftstellerinnen und Schriftsteller – ebenjener ist, den nur er und kein anderer leisten und den er nicht anders als nach der Gesamtstruktur seiner Persönlichkeit“ leisten kann. Und die Gesamtstruktur der Persönlichkeit wird, so Fühmann, entscheidend durch „Herkunft, Werdegang und emotional geistigem Charakter, Neigung und Erfahrung“ bestimmt. Das gilt für Autorinnen und Autoren, aber das gilt ganz genauso auch für Leserinnen und Leser und jene, die dann zum Forschen kommen. Anders gesagt: Was Franz Fühmann hier notiert, das ist von grundsätzlicher Bedeutung. Es nimmt daher nicht wunder, wenn bei Alina Mohaupt die erste Begegnung mit Christa Wolfs Texten im familiären Rahmen stattfand. Beim Durchstöbern des Bücherregals der Eltern stieß unsere Preisträgerin nämlich auf „Medea“ und später dann auf „Kassandra“. Wenn man so will, dann war es nur folgerichtig, dass Jahre später diese ersten Lektüreerfahrungen mit Christa Wolf zum Studium der Germanistik und dann schließlich zu einer Bachelorarbeit mit besagtem Titel führten.

Ich darf bekennen, dass mich der Gegenstand der Arbeit sofort und in besonderem Maße elektrisiert und zum Erinnern motiviert hat. Denn: Der Titel der Arbeit hängt mit der eigenen Biografie zusammen. Als ich 1983 meinen achtzehnmonatigen Grundwehrdienst absolviert hatte, und an die Hochschule zurückkehrte, bekam ich das Angebot, die Vorlesung „Antike Literatur und Mythologie“ zu übernehmen. Es war dies neben der Vorlesungsreihe zur „Biblischen Mythologie“ eine innovative Neuerung in der Germanistik-Ausbildung in der DDR. Jene, die bis in die Gegenwart einzig „Diktaturgeschichten“ erzählen, die es natürlich gab, vergessen wie so vieles eben auch dies. Ich jedenfalls sagte damals sofort zu. Und in der Folgezeit erwarb ich zahlreiche Bücher, die in der DDR zur Antike ediert wurden. Einige davon finden sich in der Antiksammlung der Privatbibliothek Christa und Gerhard Wolf, die Alina Mohaupt im Anhang ihrer Arbeit akribisch auflistet. Dazu gehören natürlich Gustav Schwabs „Die schönsten Sagen des klassischen Altertums“ oder Euripides Werke aus der „Bibliothek der Antike“. Die dreibändige Edition mit jeweils profunden Nachworten gehört zur „Griechische Reihe“, die über 20 Bände umfasst. Weitere Editionen betreffen Hesiod, Homer, Sophokles, die Antiken Fabeln wie auch einen Band mit Griechischer Lyrik. Es existierte auch – das sei wenigstens notiert – „die „Römische Reihe“, ebenfalls mit über 20 Bänden. Angeregt durch Alina Mohaupt bin ich an das Bücherregal gegangen und habe nach Lektürespuren gesucht und sie gefunden. Mit dieser Vorlesung, die mir zahlreiche Erkenntnisse brachte, konnte ich 1985 die Facultas docendi erwerben. Das war möglich, in der „Demokratischen Republik“, wie Uwe Johnson sie mitunter halbironisch genannt hat.

Aber zurück zu unserem heutigen Anlass. Es ist nicht schwer zu vermuten, dass entscheidend für die Themenwahl wohl der Umstand war, dass Alina Mohaupt seit März 2022 studentische Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle Privatbibliothek Christa und Gerhard Wolf ist.

Nun gibt es für eine Bachelorarbeit freilich sehr unterschiedliche Möglichkeiten der Themenwahl. Man kann sich auf sicherem Terrain bewegen, weil es zu einer Autorin wie Christa Wolf und ihren Texten hinreichend Darstellungen gibt. Man kann sich aber auch einem Gegenstand zuwenden, der innerhalb der Literaturwissenschaft bislang nur vereinzelt angegangen wurde und der noch nicht so lange im Fokus literaturwissenschaftlicher Forschung steht. Genau dies ist bei Autorenbibliotheken der Fall. Die Preisträgerin hat sich, und ich vermute die Leiterin der Arbeitsstelle, Frau PD Dr. Birgit Dahlke, war entscheidend mit daran beteiligt, für den zweiten Weg entschieden. Und genau damit stand Alina Mohaupt vor zahlreichen Herausforderungen, vor Herausforderungen, die sie brillant gemeistert hat. Sie musste nämlich für ihren Gegenstand eine entsprechende Methodologie entwickeln. Dies stellt – die Gutachten bestätigen es – eine herausragende wissenschaftliche Leistung dar, die für Bachelorarbeiten eher Seltenheitswert haben. Was war zu tun

Nun, zunächst einmal musste Alina Mohaupt sich über den theoretischen Ansatz klar werden. Dabei gerieten solche Begriffe wie „Lesespuren“, Gebrauchsspuren“, „Lektürespuren“ in den Blick. Es ging mithin um Einleger, um Markierungen, um Rand-Notizen, Unterstreichungen oder Anstreichungen. Gebrauchsspuren, so hat mein Gießener Kollege Uwe Wirth einmal notiert, können Lesespuren sein. Aber Sicherheit existiert diesbezüglich nicht. Anders sieht es mit „produktiven Lektürespuren“ aus, die an der – so notiert Frau Mohaupt unter Bezug auf Uwe Wirth – „Schnittstelle zwischen Lese- und Schreibprozess“ angesiedelt sind. Aber auch hier kann man sich nicht sicher sein, denn wie kann ein Außenstehender eine Lektürespur als „produktiv“ bezeichnen, eine andere dagegen als weniger oder gar nicht produktiv?

Sehr zu Recht verweist die Verfasserin daher darauf, dass in solchen Fällen die Lektürespuren kontextualisiert werden müssen. Es ist dies etwas, was mitunter in historischen Diskursen zunehmend in Vergessenheit geraten ist. Nicht zufällig hat Christa Wolf davon gesprochen, dass sie – etwa in „Stadt der Engel“ – in den „Zeitschacht“ hinabsteigen musste. Für Alina Mohaupt bedeutete das Kontextualisieren danach zu fragen, wo das Buchexemplar steht, welche Bücher daneben angeordnet sind, um welche Ausgaben es sich handelt oder wie es überhaupt in die Autorenbibliothek kam. Im nächsten Schritt galt es zu bedenken, wie es konkret um die Griechenland- und Antikesammlung der Familie Wolf bestellt war. Wo also standen welche Texte, wie waren sie angeordnet, waren sie leicht zugänglich oder durch andere Bücher verstellt. Das der Arbeit beigefügte Foto gibt einen plastischen Eindruck und belegt, dass es bei dieser Bachelorarbeit auch um eine geradezu kriminalistische Suche und Auswertung ging. Behutsam mussten Spuren gesichtet und – wie beim Umgang mit antiken Funden – gewissermaßen freigelegt werden. Dabei kommt noch etwas hinzu, was die Arbeit von Alina Mohaupt für mich – aber nicht nur mich – so wichtig macht. Die Preisträgerin belegt einmal mehr, dass Archivarbeit auch in der Gegenwart eine Königsdisziplin für all jene ist, die mit Literatur zu tun haben: Literaturwissenschaftler, Verleger, Lektoren, Bibliothekare oder Journalisten. Es war kein anderer als der Leipziger Romanist Werner Kraus, der die Position vertrat, dass es vor allem die Sichtung von Archiv- und Originalquellen ist, die Neubewertungen und Entdeckungen möglich machen würde. Alina Mohaupt belegt dies auf herausragende Weise. Sie realisiert etwas, dass für literaturwissenschaftliche Forschung maßgeblich, aber oftmals nur schwer zu realisieren ist. Sie stellt eine Verbindung zwischen dem – theoretisch formuliert – Handlungs- und Symbolsystem Literatur her. Es geht also am Beispiel von Christa Wolf einerseits um die literarische Produktion, Distribution sowie die Rezeption bzw. Verarbeitung. Und es geht andererseits um das Symbolsystem, die Texte selbst. Ich verweise an dieser Stelle auf das 3. Kapitel der Arbeit, in dem eine akribische Analyse der Lektürespuren in Christa Wolfs Exemplar von Aischylos „Orestie“ erfolgt. Und nicht zuletzt sei darauf verwiesen, dass die Arbeit über einen ausgesprochen umfangreichen Anhang von über 70 Seiten verfügt, wozu eine Synopse, Ergänzendes Material und eine Datenbank gehören. Allein dieser Anhang belegt, um was für ein bedeutsames Vorhaben es sich hier handelt. Insofern liegt hier eine Arbeit vor, die repräsentativ für die Arbeitsstelle ist und die wissenschaftliche Pionierarbeit leistet.

Anfang 1965 hat Christa Wolf Einiges über ihre Arbeit als Schriftstellerin mitgeteilt. „Diese Sehnsucht, sich zu verdoppeln, sich ausgedrückt zu sehen, mehrere Leben in dieses eine schachteln, auf mehreren Plätzen der Welt gleichzeitig sein zu können – das ist, glaube ich, einer der mächtigsten und am wenigsten beachteten Antriebe zum Schreiben“, heißt es. In der Tat. Wenn man Glück hat, gilt dies – ein wenig abgewandelt zwar – auch für wissenschaftliches Arbeiten. Ich glaube, liebe Frau Mohaupt, Sie haben bei Ihrer Arbeit zu Christa Wolfs Lektürespuren einen Geschmack davon bekommen und belegen dies mit ihrer ausgezeichneten Arbeit. Von daher freuen wir uns, dass wir Ihnen gemeinsam mit Frau Pauline Schubert heute den Christa und Gerhard Wolf-Förderpreis für studentische Abschlussarbeiten überreichen können. Wir wünschen Ihnen für Ihr weiteres Studium viel Erfolg, und wir hoffen, dass Sie den mit der Bachelorarbeit eingeschlagenen Weg weiter gehen werden.

* * * * * * *

Laudatio auf Pauline Schubert

PD Dr. Birgit Dahlke | 30. April 2025

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Pauline Schubert,

es ist mir eine Freude, Ihnen eine der beiden Preisträgerinnen der zweiten Ausschreibungsrunde des Christa und Gerhard Wolf-Förderpreises vorstellen zu dürfen. Im Namen der Christa Wolf-Gesellschaft als der vergebenden Institution gratuliere ich Ihnen, liebe Pauline Schubert, begeistert.

Pauline Schubert, 1997 in Dresden geboren, studierte an der Universität Leipzig und der Technischen Universität Dresden im Studiengang Lehramt an Gymnasien für die Fächer Deutsch und Philosophie und schloss ihr Studium 2024, gefördert von der Studienstiftung des deutschen Volks, mit dem ersten Staatsexamen in Leipzig ab. Aktuell bewirbt sie sich um ein Promotionsstipendium für eine Doktorarbeit über Sarah Kirsch.

Frau Schubert arbeitet als Nachhilfelehrerin für Kinder mit Migrationsgeschichte. Schon während ihres Studiums war sie nicht nur als studentische Hilfskraft tätig, sondern arbeitete durchgängig in verschiedenen Jobs auch außerhalb der Universität. Die Bewerbungsphase um ein Doktorstipendium finanziert sie z.B. u.a. als Botin für eine Apotheke. Angesichts eines so dicht gefüllten Alltags beeindruckt mich umso mehr, dass sie zugleich Mitglied in studentischen Hochschulgruppen wie dem „Jungen Forum Literaturwissenschaft“ war, Teil eines Chemnitzer Lesekreises für die Geschichte und Theorie linker Bewegungen ist und ehrenamtlich über den Malteser Integrationsdienst ein Café für Frauen mit Migrationsgeschichte betreut. Demnächst erscheint ihre erste wissenschaftliche Publikation, ein Aufsatz zu Christa Wolfs Störfall. Das ist, das sei angemerkt, in dieser Frühphase nach dem Studium selten.

Ihre im Mai 2024 an der Universität Leipzig eingereichte Examensarbeit trägt den Titel „Vom Sehendwerden und Sichtbarmachen. Das Primat der Visualität in Christa Wolfs Nachdenken über Christa T. und Kassandra“.

Zwei gut erforschte Kanontexte werden vom Motiv des Sehens, der Augen, des Blick, der Perspektive aus erkundet. So wenig die Auseinandersetzung mit Kassandra als Figur einer Sehenden überrascht, so inspirierend ist es, Kassandra mit der 15 Jahre früher erzählten Christa T., dem „Augentier“, zusammen zu denken. - Um es vorwegzunehmen: mit dieser Examensarbeit löst die Preisträgerin den Zweck unseres Preises überzeugend ein, der laut Satzung darin besteht, zeitgemäße Auseinandersetzungen mit dem umfangreichen Werk Christa Wolfs anzuregen und anzuerkennen.

Die Jury beeindruckte nicht nur die originelle Themenwahl sondern vor allem der methodische Zugriff auf den Gegenstand, die philologische Gründlichkeit bis in die klug angelegten sachkundigen Fußnoten hinein. Eine klar strukturierte Studie führt in logisch stringenter Argumentation, souveräner Rhetorik und gutem Stil zu überraschenden Einsichten. Die Haltung, aus der heraus sich die Analyse Schritt um Schritt entwickelt, ist eine der Offenheit, einer wissenschaftlichen Neugier. Das hört sich einfacher an als es ist.

Die Arbeit weist zwei Teile auf: Sehen und Erinnern und Sehen und Erkennen. Im Fazit wird dann Sehen und Erzählen verschränkt. Erinnerung kann eine bestimmte „Färbung“ annehmen - sie wird also in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich, möglicherweise gar gegensätzlich, wahrgenommen. Pauline Schubert versteht Wolfs Poetik des Erinnerns als eine von visuellen Verfahren durchzogene. In einem anderen als dem hier untersuchten Kontext, nämlich in Kindheitsmuster (1976), heißt es bei Christa Wolf: „Bestimmte Erinnerungen meiden. [...] Bestimmte Fragen unter Altersgenossen nicht stellen. Weil es nämlich unerträglich ist, bei dem Wort 'Auschwitz' das kleine Wort 'ich' mitdenken zu müssen: 'Ich' im Konjunktiv Imperfekt: Ich hätte. Ich könnte. Ich würde. Getan haben. Gehorcht haben.“ (KM, 337). Davon abgeleitet wird in dem Prosatext „die Pflicht, an die eigene Kindheit Hand anzulegen. [...] Dabei rückt wie von selbst im Laufe der Jahre jenes Kinderland in den Schatten der Öfen von Auschwitz“. (KM, 363)

Das erinnerte innere Bild einer glücklichen Kindheit ist nicht zu retten. Die historisch informierte Erzählerin der 1970er Jahre hat eine Perspektive auf das biografisch Erfahrene erworben, welche ihre Wahrnehmung grundlegend verändert, das „Kinderland“ verschattet. Eben weil das so ist, richtet die 1929 geborene Christa Wolf ihre literarische und autobiografische Aufmerksamkeit gerade auf diese Lebensphase. Sehen und Erkennen in aufklärerischer Tradition, hier beweist der methodische Zugriff unserer Preisträgerin seine Geltung. Sie merken, liebe Pauline Schubert, ich lasse mich von Ihrem Zugang inspirieren, ich erprobe dessen Produktivität. An der Christa T.-Figur entdecken Sie die „Sucht zu sehen“, an Wolfs Kassandra die „Gier nach Erkenntnis“. Hinzusehen ist in beiden Prosatexten weniger Lust als Pflicht. Wo im traditionellen bürgerlichen Bildungsroman vieler männlicher Autoren das erkennende Sehen gefeiert wird, als Bestandteil individuell erworbener Selbstbildung, ist es in den von Ihnen analysierten nach 1945 entstandenen Texten eher Ergebnis einer schmerzhaften Selbstverpflichtung. Welchen Status Semantiken des Sehens eben nicht nur als Erkennen, sondern auch als sinnliche Praxis in der Poetik Christa Wolfs innehaben, zeigen Sie anhand mehrerer Essays und Reden auf. „Nachdenken über den blinden Fleck“, unter diesen Titel hatte Christa Wolf 2007 ihre Rede auf dem Kongress der Internationalen psychoanalytischen Gesellschaft gestellt, der damals zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin tagte. Mit literarischen Mitteln arbeite sie gegen Wahrnehmungsschwächen, oft Abwehr gegenüber bestimmten Realitätssegmenten an, auch gegen die eigenen. Sie zitiert den berühmten Schlussmonolog des alten erblindeten (!) Faust aus Goethes Faust. Der Tragödie zweiter Teil: „Solch ein Gewimmel möcht’ ich sehn, Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn“. Die zeitweise peinlich verkürzte Deutung dieser Passage in DDR-Schulen vergisst sie nicht zu erwähnen. Blindheit und Selbsttäuschung in mehrfacher Verschachtelung und im Namen des Fortschritts. Der blinde Fleck wandert mit. Sie zitiert Büchner, der seinen Prinzen Leonce ausrufen lasse: „O wer sich einmal auf den Kopf sehen könnte!“ Auf die Zeugnisse gerade der Schriftsteller sei die Nachwelt angewiesen, die sich an den deutschen Zuständen wundgerieben hätten. „Was ihr scharfer, oft überscharfer Blick gesehen hat, hat ihr Jahrhundert überdauert.“ In der selben Rede kommt Wolf auch auf das jahrhundertelange „Unsichtbarmachen“ der Frau in der öffentlichen Wahrnehmung zu sprechen.

Dass die Hauptfiguren der Selbstermächtigung in der Prosa Christa Wolfs oft weiblich sind, ist alles andere als nebensächlich. Nachdenken über Christa T. stand immerhin am Anfang einer ganzen Welle von Texten, für die im Westen das Etikett feministisch und im Osten das Wort Emanzipation gewählt wurde. Vor einem Monat war ich an die Universität Kopenhagen eingeladen, um eine Vorlesung zur Frage nach dem Feminismus in der Literatur der DDR zu halten. Das Thema ist heute überraschend aktuell, nicht zuletzt angesichts weltweiter Rückschritte in Fragen der Geschlechter-Gerechtigkeit.

Als Frau ich zu sagen, das meinte im Kontext der DDR-Literatur mehr als einen individuellen Entwicklungsschritt. Es meinte zugleich: zum Subjekt von Geschichte zu werden. Vor kurzem kam Katrin Wolf beim Besuch von 20 Mainzer Besucher:innen an der Arbeits- und Forschungsstelle Privatbibliothek Wolf auf den „Frauenreport 1990“ zu sprechen. Die damalige nüchterne Bestandsaufnahme am Ende der DDR liest sich heute beinahe als utopisch. Das ist bitter und es ist ein Weckruf: Nichts davon ist historisch überholt, nichts ist gestrig, nichts ist „eingeholt“.

Wolfs Plädoyer, genau hinzusehen, gerade da, wo es weh tut, erreicht uns in, wie heißt es so schön, „herausfordernden“ Zeiten.

Liebe Pauline Schubert, ich freue mich, Ihnen (und Alina Mohaupt) den Christa und Gerhard Wolf-Förderpreis für studentische Abschlussarbeiten zusprechen zu können. Lassen Sie uns Ihren Erfolg feiern. Für Ihr Promotionsstipendium drücke ich die Daumen, denn ich hoffe natürlich, dass Sie dann während Ihrer Forschung zu Sarah Kirsch auch hier bei uns in der Privatbibliothek Wolf auf Erkundungsreise gehen. Und ich gebe zu, dass ich eine so wache, kluge und couragierte, historisch denkende und mit Kunstsinn ausgestattete Persönlichkeit wie Sie nur zu gern auch an einem Gymnasium wüsste.

Fotogalerie

(Fotocollage: Jiasheng Yang)